旧日本海軍戦艦大和

昭和12年11月一号艦として呉海軍工廠で機密りに起工され、昭和15年8月8日「大和」として進水をすることとなる・・・。

それまでの日本海軍の主力戦艦は大正時代中期に建造された主砲40cm6門の「長門」「陸奥」であった。日露戦争に於けるバルチック艦隊との日本海海戦で、敵前回頭という大胆な作戦が日本側を優位に立たせたとはいえ、最終的に勝敗を決したのは砲の威力であった。そこから「大艦巨砲主義」が生まれ、造船史上最大の一号艦開発が始まった。

軍令部からの主力艦建造計画要求概略

1.主砲:46cm砲八門以上

2.副砲:15.5cm砲三連装四基(または20cm砲連装四基)

3.速力:30ノット(時速56Km)以上

4.航続距離:18ノットで8000海里

5.防御力:主砲弾に対し2万から3万5千メートルの戦闘距離で耐えること(戦艦の場合、自分の主砲で防御力を決めた)

6.ダメージコントロール(注排水装置):第一魚雷が命中し浸水を生じ艦が傾斜した場合、その傾斜を5分以内に四度にまで

修正し、そのまま戦闘を続けられること

:第二魚雷が命中し浸水を生じた場合、最悪の場合でも30分以内には傾斜を四度に

まで修正し、すぐに戦列に復帰できること

主砲をこれまでの常識どおり40cm砲にするか、思い切って世界最大の46cm砲にするかが検討されたが、「隻数は少なくても

いい、圧倒的に強いものが欲しい」との軍令部の意向で艦の設計方針が決まった。(戦艦の場合、主砲に合わせて船体を作る)

|

|

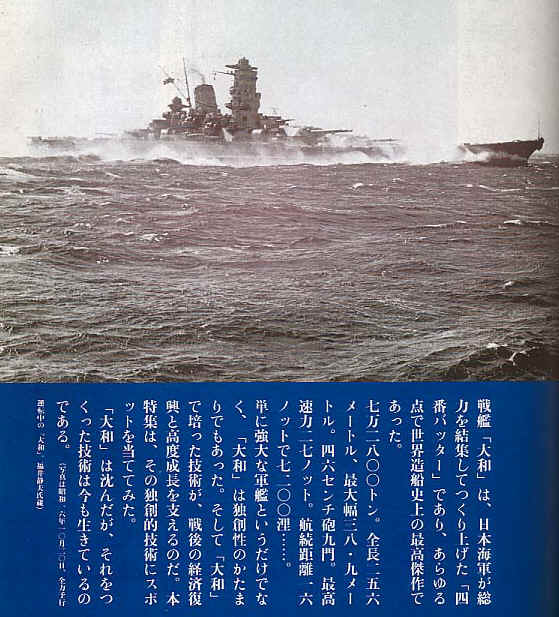

| 昭和15年8月8日、呉より「大和」進水 −捷1号作戦時− | 日本模型(ニチモ) 1/200 昭和63年6月26日完成 |

|

|

| 昭和12年11月、呉工廠にて「大和」起工 | 当時は「大和」という名はなく、一号艦と呼ばれていた |

|

|

| 錨用チェーンは金属製、甲板の手すりも再現 | 真後ろからの形にも迫力がある |

|

|

| 最終的に46cm主砲9門、副砲15.5cm3連装2基 | 模型の副砲には穴が開いていない為、ピンバイスにてホール加工 |

|

|

| 沖縄特攻では艦橋周囲が12.7連装高角砲で埋め尽くされる | 球状艦首は、この当時としては最新の技術であった |

|

|

| 昭和20年4月6日、15:20 沖縄へ出撃 | 昭和20年4月7日、14:23 鹿児島沖にて沈没 |