乗り継いだ車(その4) スバル360 K−111

※スバル360誕生物語

第二次世界大戦時、陸軍一式戦闘機「隼」海軍零式戦闘機の発動機「栄」等を生産していた中島飛行機(株)が戦後富士自動車工業(株)

となり、中島時代の航空機技術者(飛行機屋)達の手によって開発されたのがスバル360である。

1955年(昭和30年)高度経済成長が始まり、通商産業省の国民車構想(4人乗り、時速100Km、価格25万円)が発表され、

各自動車製造会社は国民車の開発を始める。

昭和31年秋、富士自動車工業の開発責任者である百瀬氏は、「4人乗り、1ccあたり車体重量1Kg、悪路を60Kmで走行でき、どんな坂道でも登れ、価格は35万円」という独自基準を設計思想とし開発にあたる。そして1年半の歳月をかけ、あらゆる技術的難問を克服し

昭和33年に1号車が完成。 2月24日運輸省による認定走行試験が箱根の峠道で実施され、オーバーヒートで立ち往生している普通乗

用車を尻目にこれまでの記録を塗り替えみごとパスし、5月発売にこぎつけ「家族を大切にする為に作られた車」が誕生したのである・・・

※開発スタッフ

設計責任者:百瀬 晋六 車体担当:室田 公三 足回り担当:小口 芳門 走行試験:福島 時雄 その他20数名(敬省略)

|

|

|

群馬県太田市にある、スバルビジターセンター(博物館)を訪れた際のスナップ。 スバル360 1/1(現寸)クレイモデル |

|

|

|

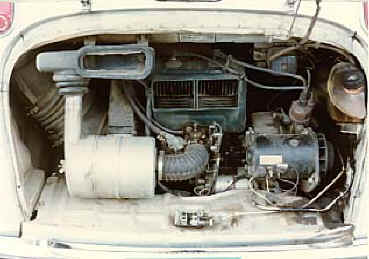

完成したスバル360 1号車 全長:2990mm全幅:1300mm全高:1380mm エンジン型式:EK31強制空冷2サイクル並列2気筒

|

|

変速機形式:前進3段、後進1段 常時噛合選択摺動

各ペダル形式:オルガンタイプ

|

懸架装置 足ブレーキ:油圧式4輪制動 ボディ形式:プラットフォーム型フレームレス方式 価格:42.5万円(東京渡し) |

|

私の父が所有していた昭和43年型 K−111 |

|

ヘッドランプは今は当たり前になっているハロゲン式ではなく、タングステンのシールドビーム式。 |

|

|

エンジン燃焼室形状変更、排気系を改良。 最高出力:25PS 最高速度110Km/hにアップ! 実用燃費:15〜16Km/Lでした。 当時の新車価格:35万円(設計時の目標価格となる) |

|

上の写真はエンジンルーム。 右の写真は10万Kmを走破した際のスナップ。当時としてはオドメータが1回転すると驚かれ、新車に戻ったと言われたものでした・・・。 |

|

最終的にスバル360は12年間モデルチェンジなしで量産され、次期軽自動車のR−2にバトンタッチしたのである。

我が家のスバル360は、ある日突然ある人が我が家を訪れ「この車を譲ってくれないか?」との弁。その熱意に打たれ、ついに手放す事となり

当時販売されていた、レックスコンビKM−1を購入せざるを得なくなったのでありました・・・

乗り継いだ車(その5) スバル レックスコンビ KM−1

|

|

|

昭和55年、このKM−1を父が購入。エンジンは水冷式となり、駆動方式もFF、トランスミッションは4速のフルシンクロメッシュ。誰にでも乗りこなせる軽自動車となっていた。技術の進歩である。 ・昭和55年 YBC主催第1回エコノミーランコンテスト 結果:第3位 28.991Km/L |

|