2007年(平成19年)7月16日、二度目の新潟県中越沖地震が発生し、地域住民に甚大な被害を及ぼした。日本に住んでいる以上何処でこの様な大惨事が起きてもおかしくはない。他人事とは思えず何かできる事はないかと、夏休みを利用し家族で災害復興ボランティアをする事とした。

柏崎市へ問い合わせたところ、ボランティアは何人でも欲しいが宿泊施設は無いとの事。近くの長岡市にベースキャンプを張り、そこを拠点に活動を計画。

*ベースキャンプの紹介

|

|

|

| インターネットで調べた、長岡市にある和島オートキャンプ場。管理人さん、いい人だったなー! | 好天にも恵まれ約5時間かけて到着。 途中、寺泊にある魚市場にて食材を調達。 | いよいよ災害ボランティアへ行くためのベースキャンプ設営。 |

|

|

|

| 長岡市が運営するキャンプ場だけあって、手入れの行き届いた芝のサイト。 | タープ、テント、スクリーンタープ設営後、 生活用具一式を車から降ろす。 | ベースキャンプ設営完了。海沿いの高台だけあって海風が心地良い(やや強めかな?)。 |

|

|

|

| 設営時には皆かなりの汗をかき、Tシャツ類を乾かしている様子。風があり、すぐ乾く。 | 途中で買い求めた食材で夕食の準備をしつつも、今日の夕日が気になっている状態。 | いよいよ夕日が沈む瞬間!夕日を眺めながら明日の行動に不安と期待が交錯する・・・ |

*災害復興ボランティア活動

いよいよ活動開始の日。キャンプ場から柏崎市まで約30分の道のり、国道の路面は応急修理は済んでいるものの、うねりや盛り上がりがあり、とてもスピードを出せる状態ではなかった。歩道は未修理状態で、進入禁止のセーフティーコーンが置かれている。周辺の家々の屋根にはブルーシートが被せてあり、建物自体が変形し歪んでいるのが遠目でも推察できる。建物が倒壊し停めてあった車を押しつぶしたままの状態のところもある。行き交う車や自衛隊の車両には「災害復興」のマグネットシートが貼り付けてあり、その車両の多さに驚きもし感動も沸いてきた。新聞やテレビでは報道されない生の現実を直視し、柏崎市災害ボランティアセンターに到着する・・・

<ボランティア活動申請>

ここでボランティアの受付をする。

住所・氏名・年齢・性別・連絡先を記入し、何の手伝いができるか申告。特殊技術や資格がある場合もここで申告し、黄色のガムテープにカタカナで名前を記入し、着ている服の目立つ箇所に貼り付ける。特殊技術がある人は同じくガムテープに書き込み貼り付ける。また、柏崎市社会福祉協議会発行の会員証のステッカーも貼り付け、災害に便乗する悪徳業者との識別をする。

受付を済ませた後は「ボランティア待機場所」にて指示を待つ。

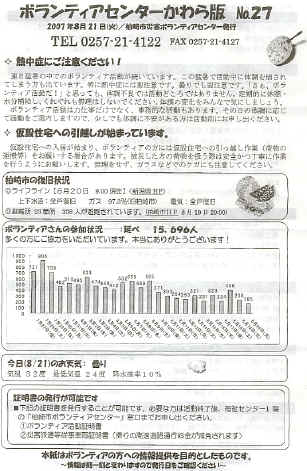

周りを見渡すと県外ナンバーの車やオートバイが数多く駐車してあり、ボランティアセンターかわら版に目を通すと、8月21日現在のボランティア参加状況は延べ15696人となっている。全国の心ある人の数の多さに感動する。

この日の気温は32℃、湿度も高くかなり蒸し暑い。

男性は外仕事、女性は建物の中の仕事が割り当てられる。

現場への出発前に、梅干2ケ(紀州産)・塩約20g・500mlペットボトルの水・軍手・救急備品等を渡される。

梅干の味が最高だった!

<ボランティアへの注意書き・三原則>

1.被災者本位 :当たり前のことだが、つい忘れがち。

2.地元主体 :一日も早く、日常生活を取り戻せる様。

3.無理をしない :暑い中での作業、熱中症に注意。

赤紙が張られている家屋には近づかない。

黄色の紙が張られている家屋は注意をして作業をする。

現地での写真撮影は禁止(プライバシー保護のため)とな っており、作業風景の画像はありません。

自衛隊による様々な物資が次々と運び込まれる。国を挙げたこういった人たちの支えによってボランティア活動も円滑に進むこととなる。近くには自衛隊のキャンプがあり、仮設の入浴場があった。

結局、私と息子はある老夫婦のお宅へ出向き、私が小グループのチームリーダーとなり、倒壊寸前の垣根等の撤去作業と家屋内に散乱している生活道具の片付け作業を実施。撤去した板は柏崎市の条例により30cmの長さに裁断し束ね、釘を抜かなければ市で回収しないとの事。これが非常に手間のかかる作業であり、この非常事態なのに行政は融通が利かないとあらためて痛感し、これではいくらボランティアが作業しても効率が悪いのは当たり前!と激怒する。

妻と娘はその日の朝まで避難所として使われたコミュニティセンターの整理・片付け・清掃を頼まれ、倉庫として部屋に重ねてあった配給物資を体育館まで台車や手作業での移動の仕事!?女性二人と男性一人で入ったが力のいる男仕事で、自発的に何でもやらせてもらう覚悟で来たのだが、かなりハードなボランティアだったようで、二人はかなりグッタリしていた。

なんやかんやと作業を終え、ベースキャンプに到着したのは18:00頃。雲行きが怪しくなり、海からの風も突風になってきた。今までのキャンプの経験から、これから天候が荒れてくると判断し、テント類を撤収することとした。その後(19:30)、天気予報で大雨・雷・洪水・突風(要するに台風)の注意報が出され、翌日のボランティア活動は中止となった・・・

今回の災害復興ボランティア活動を通して、他の県の様々な職業・学生の方々と共通の思いをもとに知り合い・語らい、人間としての大切さ、力を合わせることの大切さ、地球に対する思いやりの大切さを改めて感じさせられた日々であり、被災者の方々のボランティアに対する思いやり・やさしさに、逆に元気を頂いた機会だった。おばあちゃんの桃、おいしかった〜

行政職員や現地の人たちのボランティアに対して「していただいている」という気持ちが、遠方から来たボランティアの「やるべきことをしただけ」「役に立ててよかった」という気持ちを呼び起こす・・・

*被災者の方々を勇気付ける為に発行されている「ぬくもり新聞」と「かわら版」